|

人造砥石の場合は面直し用の砥石を使用したり、同じ砥石をこすり合わせる方法もあります。

それは私も知っていましたが、天然砥石の面直しはどのようにすればよいか全然分かりませんでした。

初めて天然砥石屋を購入すときに「砥取家さん」が「ダイヤモンド砥石」を使えば良いと教えてくれたのですが、

まったくピンときませんでした。

ダイヤモンド砥石を使って、どうやって面直しするんだろう???。

その後、「削ろう会」の関(岐阜)大会を見学に行き、

そこで大工の兄様方がダイヤモンド砥石を使い面直しをし、

ストレートエッジで平面の確認をされてるのを見て納得!!!。

・・で、恐る恐る強面の兄様方に問うたところ、

「ホームセンターに売ってる。目の細かい物はすぐに目詰まりするので中目か荒目がいいと

親方が言っていた。」

と、ご教授頂きました。

ここで兄様方や砥石屋さんが面直しをされているのを実際に見て、

それを自分なりに勝手に解釈実行しているのが現状です(笑)。

|

アトマエコノミー 中目#400

本来は刃物研削用のダイヤモンド砥石なんですが、これを砥石の面直しに使う方が多いです。

「削ろう会」の方々からは「面直し用砥石」として絶大な支持を受けています。

ちょっと値段が・・・かな!!(笑)。

面直しには「中目」がイチバン良く、これ以上細かいと削った砥石の粉で目が詰まってしまいます。

|

|

|

| パッケージ |

砥石(デジカメには苦手な紋様だ!!) |

藤原産業 両面ダイヤモンド砥石

削ろう会の大会で大工の兄様方より紹介されたのがコレです。

片面が400番、反対側が1000番となっていいます。

やはり、面直しには400番が良いです。

ホームセンターで3000円を切って売っていました。

上のアトマは天然砥石用、これは人造砥石用と使い分けています。

(なんせアトマは値段が高いし、そこらに売ってないもんで・・・。)

|

|

|

| パッケージ |

砥石(デジカメには苦手な紋様だ!!) |

平面の確認

金属製で厚みの有る定規(目盛りは付いて無い)です。

平坦面の仕上げ・検査用の定規でして、砥石の面が真っ平かどうかチェックする時に使用します。

|

元来はカンナ(鉋)の削り面の平面出し時に使ったりします。

下端定規とも言わます。

画像のように立てて使い、平面を確認しながら面直しをします。

|

|

|

| 砥面にピッタリつけて測る |

厚みがあるから測りやすい |

ストレートエッジは近所のホームセンターには売っていませんでした。

プロ御用達の大きな「金物屋」さんに行けば有るかも知れません。

私は通販で購入しました。

|

ストレートエッジにはエッジ部分に半円形の欠け(半円の穴)を作っている物も有ります。

これは、カンナの削り面を見る時に刃にエッジが当たらないようになっているためです。

当然ですが、砥石などの平面出しに使っても何の問題も有りません。

|

ストレートエッジを持っていない場合は金属製の定規で代用も可能です。

|

|

|

| もう少し長い定規が必要!! |

金属定規は細いから使いにくい |

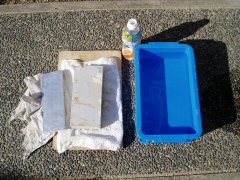

準備

これが私の面直しの様子です。

この状態で包丁があれば、包丁を砥げます。

|

|

| \100ショップのまな板は重宝します |

まずは表面に水を少々

水没は厳禁!!。

台所洗剤のカラを使うと良いです。

私は持っていないのでペットボトルを使用しています。

|

|

| 最初はこの程度、少しでよい |

砥面を削る

砥面に余計な窪み(凹凸)を作らないよう、いろんな方向から削ります。

凹部を探し、凸部から削り始めて凹部に合わすのが理想でしょうが、

面倒だから手当たりしだいに削っています。

|

|

|

| 均一に削る |

砥面に少し水をかけながら削る |

削っていると砥ぎ汁(砥糞)が出て来てダイヤモンド砥石がぴったりと砥面に張り付いて、

削れなくなってしまいます。

その場合は少し砥面に水をかけてやります。

|

平面出しの裏技

って、裏技などと大袈裟なモノじゃ~ないですが・・・、

砥面を削る前に、ストレートエッジを使い平面を確認し凹部を探します。

凹部発見したら、そこに(イチバン深い所、谷)に鉛筆で線をつけます。

それから削り出しを開始。

その鉛筆の線が消えたら、その凹部が無くなった・・・と言う事です。

|

表面の削り粉を洗う

面直しが終わったら、砥石表面の砥ぎ汁(砥糞)を洗い落とします。

洗うと言っても水没は厳禁!!。

画像のように砥面の裏側を持ち砥面の表面だけ水につけ指でかるくこすって研ぎ汁(砥糞)を洗い落とします。

画像では砥石を浮かせてこすっていますが、

砥面を水面につけた状態でこすって研ぎ汁(砥糞)をある程度落としてから、

画像のように浮かせて洗い流します。

こうすれば、砥面以外が水でぬれることも無いです。

包丁を砥いだ後の砥石の洗い方も同じです。

|

|

|

| 砥面だけ水につける |

洗い流す |

このように逆さにした状態で洗う理由をもう1つ。

砥石のダイヤが取れて砥面に残ってい場合に、洗い落とせるからです。

ダイヤが砥面に付いている状態で包丁を砥ぐと、砥面と包丁がキズまるけになってしまうからね。

(この方法は砥取家の社長さんに教えて頂きました。)

最後にタオルなどで水分をよく拭き取り、陰干しして乾燥させて終了です。

|

平面の確認

最後にストレートエッジ(定規)の出番となります。

|

|

| ダイヤモンド砥石も洗っておく |

面直しが終了したら、ダイヤモンド砥石も洗っておきます。

ダイヤモンド砥石の細かい隙間に砥ぎ汁(砥糞)が固まり取れなくなったら、

砥石として機能しなくなってしまいます。

|

恐竜が地球上を闊歩してるよりはるか以前、

砥石となる「石」がすごい圧力が加わっている地中深部で産声を上げました。

闊歩する恐竜の地響きのせい・・・ではありませんが、

地殻の移動により現在の日本の京都付近で偶然に地表に出てきたのです。

それを砥石採石業の方々により採石され、整形され砥石となったのです。

採石される前は地球と共に生き(活き)続けていたのですが、

採石された時点でその地球の一部としての生命活動に終止符が打たれます。

長々と能書きを書きましたが、早い話、扱い方が悪いと元の土(と言っていいのか?)に戻ってしまいます。

よって、水没させることは厳禁です。

水分を多く含んだ状態では冬季に凍結して割れることさえ有ります。

ちょっとだけ気をつかって長持ちさせて使いましょう。

ちなみに砥石の世話をすることも私の数多い趣味(楽しみ)の1つです。

|

ちなみに・・・

ここに書いてある通りにして砥石が割れた・・・等のクレームは

一切受け付けません。

自己責任でお願いしま~す。

Copyright (C) by Office D6. All Rights Reserved.

|

|