|

購入へのアドバイス

1個の砥石をオールマイティに使われるのでしたら、

ホームセンターで売っている人造砥石の800~1000番を購入すれば十分に事足ります。

家庭用サイズの物で売値で1500円前後だと思います。

サイズで言いますと、長さが20cm前後はあったほうが使いやすいです。

幅は7㎝前後は欲しいですね。

仕上げ砥もご所望でしたら4000番以上の「仕上げ用」の物を購入されるとよいでしょう。

刃こぼれした物を直すのでしたら200番ぐらいの荒砥が必要です。

ただしですが・・・、ほんの少しの刃こぼれを直すにだけでも、

おっそろしいほど時間をかけて砥がねばいけませんので、

状態がひどければ購入した店舗にお願いされた方がよいかと思います。

私のようにその道を楽しみたい(道楽?)のであれば、

人造砥石よりも天然砥石の購入をおすすめ致します。

天然砥石の購入を考えている方に、

初めて天然砥石を購入する場合は砥取家さんの「セット品」をオススメします。

巣板あるいは合砥と青砥とのセットで金額的には2万円前後の包丁用がよろしいのではないかと。

HP上では売切れている場合が多いのですが、メールを送り相談すれば丁寧に返答が頂けます。

|

天然砥石について

天然砥石と人造砥石との砥ぎの違いですが、バシッと説明すりことが出来ません。

実際使ってみると、砥いでいる時に包丁に伝わってくる感触が全然違のは確かなんですけどね。

砥糞は天然砥石はドロ状、人造砥石は非常に細かな粒状。

また、天然砥石で仕上げると長切れする(切れ味が長く続く)とか、

刺身の切り口が綺麗で味も良いとか言われます。

「包丁が砥げるなら人造砥石で充分じゃん。」

と言われるかも知れませんが

「だったら釣りなどせずに、魚を買って来ればいいじゃん。」

と言い返したくなります。

初めて天然砥石を使った時は、

包丁が砥石に張りついてしまい砥石上を包丁を滑らす(砥ぐ)ことが出来ずに苦労しました。

最近はやっと慣れてきたと言うか、コツをつかんだと言うか、

「砥ぎ師」になった気分で砥ぎを堪能しております。

天然砥石は人造のように水にドブ漬け(水没)させてはいけません。

地中ですごい圧力が加わり何万年もかかって自然に固まった物ですから、悪くすると崩壊してしまいます。

表面に水を少したらして砥ぎます。

ちなみに保管方法が悪いと割れる可能性も有ります。

特に冬季の厳寒の中に放置すると、水分が凍結して割れてしまいます。

|

|

砥取家の社長さんと(削ろう会の大会にて)

|

天然砥石は巣板(すいた)と合砥(あわせと)の2種類に大別されます。

巣板とは、文字通り「巣」がある砥石のことです。

なんでもガスが抜けた後の空洞だそうで、スジも多く入っています。

ところが巣やスジの無い巣板も有りまして、こちらは運良くガスが溜まらなかったみたいなんですが、

希少なためか値段も高くなります。

合砥は巣板より上の層にあるそうです。

巣板よりも砥石の粒子が細かいので仕上げによく使われます。

|

天然砥石の購入についてのご注意

天然砥石は、その質や見栄え大きさによりランク付けされます。

早い話が値段が決まるのです。

画像を見て頂くと分かりますが、私の持っている天然砥石のほとんどに「カケ」や「傷」、「スジ」が有ります。

これはランク付けで言うと低価格品の「コッパ」と呼ばれる物を購入しているからです。

ただ、

ここで理解して頂たいのが「低価格品は粗悪品と違う」と言うことです。

そのような業者もあるでしょうが、

私がお世話になっている「砥取家さん」ではそんな心配は無用です。

私の予算の都合(涙)で綺麗に仕上がった無傷・無スジの物が購入出来ないだけなのです。

一般的な人造砥石と同じサイズで無傷・無筋の物ですと最低3万円ぐらいからで、

5万円出せばほぼ完璧な物が購入できます。

ところがコッパですとサイズが少々小さくなる場合も有りますが1万円以下で購入でき、

1.5万円ほど出せば大きめのサイズでより傷・スジが少ない物が購入できるのです。

傷やカケは見栄えだけの問題ですが、スジは先々包丁に当たるようになり包丁にキズをつける可能性があります。

そうなった場合には彫刻刀などでスジの辺りを少し削って凹してやると当たらなくなります。

ちなみに砥取家さんでは販売時にスジに関して「当たる・当たらない」の説明もされています。

私が購入しているのはコッパばかりのため当然スジも存在しますが、スジの当たる物は1本も有りません。

先々すり減ってきた場合に当たるようになるかも知れませんが、

そうなったら前記のように自分で削るか砥取家さんに対処方を教えて頂くつもりです。

|

|

|

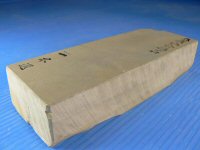

| かなり気に入っています |

巣(ス)があるから巣板!! |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | コッパ |

| サイズ | 202mmx巾105mmx厚さ45mm |

| 特徴 | 柔らかめ。

|

私がイチバン最初に買った天然砥石がこれです。

砥取家さんに私のスタイル(出刃&刺身包丁、霞がほとんどだが純鋼も有り)にはどんな砥石が良いか教えて頂き、

考えに考えたが結局何にしたらよいかわからず砥取家さんにおまかせ。

「白巣板と青砥のセット」を紹介され、即購入。

天然砥石の中では柔らかめで入門者にも扱いやすい砥石です。

ハガネを選ばないのでオールマイティに使用できるお勧めの砥石です。

が・・、人造砥石しか知らない私は苦労しました。

表面はツルツルなのに、砥ぎ汁(砥糞)で包丁が砥石面にピタッと張り付いてぜんぜん滑らないのです。

ほんとに困りました。

それでも何回もめげずに砥いでいるうちに克服でき、

今ではとってもスムーズに包丁を滑らせています。

包丁の砥いだ面は、やや曇りがかかったようになります。

刀剣用仕上げ砥石として使用可能!!

|

|

|

| 傷やカケ、スジは極めて少ない |

きれいな表面です |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | コッパ |

| サイズ | 184mm×巾66mm×厚み38mm |

| 特徴 | 硬口で目が細かい。

強い研磨力あり。 |

硬いといっても、そんなに硬くないので使いやすい物です。

以前はもう少し柔らかい「大上」を販売されていたので、

それも購入しとけばよかったと思います。

砥ぎやすい砥石です。

|

|

|

|

| 表裏どちらからも使用可能!! |

表側の模様 |

裏側の模様 |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | コッパ |

| サイズ | 245mm×巾135mm×厚み38mm |

| 特徴 |

板前さんに人気の包丁用。

強い研磨力あり。

表裏どちらでも砥げる。

また表裏でカラス模様が違う。

|

表面の黒い斑点がカラスが飛んでいる様だから「カラス」と言われるそうですが、

これは火山灰が入り込んで出来た模様らしいです。

画像で見るとカケが気になりますが、実際に使ってみると砥ぎ面が広いので何の問題も有りません。

砥ぎ感はとても硬く、07年12月現在では使いこなしていません(涙)。

|

|

|

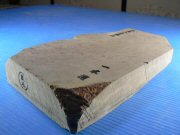

| 完全な直方体ではないけど |

とてもきれいな砥石です |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | コッパ |

| サイズ | 198mm×巾65mm×厚み29mm |

| 特徴 |

超硬口。

無筋無傷。

肉眼では見えない程度にまで研ぎ傷も消すことがでる。

|

今現在(07年12月)、私が持ってる唯一の無筋無傷の砥石。

ほんの少々ですが角のカケは有りますが、スジはまったく有りません。

|

|

|

| これで無傷無スジの砥石なら |

とても手が出せない代物です |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | コッパ |

| サイズ | 198mm×巾84mm×厚み38mm |

| 特徴 |

包丁、ナイフに向く。

特に積層鋼とは抜群の相性。

特に目が細かく、粒子の均一性が高い。

右手前の傷は使用上問題なし。

|

欲しかった合さの色物をようやく入手出来ました。

私が多数もっている霞の出刃もさぞ喜んでいることでしょう。

砥いでみたところ、めっちゃんこ研ぎやすい。

出刃が喜んで砥面を転がりまくってた。

|

|

|

| 直方体では無いが実用には問題無し |

規格品なら高価で手が出せないかも |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | 原石 |

| サイズ | 最大長280mm×最大巾120mm×厚み40mm |

| 特徴 |

研ぎ面広く長く使用できる。

超硬口にもかかわらず、数ストロークですばやく研ぎ出し、滑らかな研ぎ感を味わえる。

すぐにまっ黒な研ぎ汁が出て、地金も刃金も数分で肉眼では見えない程度まで研ぎ傷を消せる。

毛筋(べっこう筋)が有るが使用上問題なし。

|

これは「原石」と言って、採石した石を整形せずに石の表面と裏面を平にした物。

形がいびつなため、無理に直方体にすると小さくなって売り物にならなくなる物を、

砥ぎが出来るように表面を平にし、安定するように裏面を最小限に削っただけの状態で販売する物を

『原石』と言う。

同品質で規格どおりの寸法の物と比べると半値以下で購入でき、

かなりのお買い得品なのだが、難点は形が規格外でいびつなため整理しにくい。

かなり大きなサイズのため、確実に私の余生では使いきれないでしょう。

砥取家さんによると、包丁用には少し硬すぎるかもしれないが、良い刃がつくとのことでした。

|

|

|

| なかなかきれいな石です |

これでサイズがデカければ・・ |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | コッパ |

| サイズ | 157mm×巾72mm×厚み32mm |

| 特徴

|

包丁、ナイフは勿論、鉋用としても良い結果が出ている。

硬口で目が細かく強い研磨力がある。

粒子の均一性が高く、研ぎ感はしっとりしている。

肉眼では見えない程度に研ぎ傷も消すことができる。

研ぎ出しの早い良い刃が付く実用的な砥石。

|

やや小さめ(長さが)ですが、非常に研ぎやすい砥石です。

ホントはこれの長さ20㎝前後の物が欲しかったんですが、

私の手の出せる価格ではありませんでした。

|

|

|

| 毛筋が有るのでお値打な値段でした |

このサイズで毛筋が無ければ・・ |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | 60型(カケと毛筋が有るのでコッパ扱い) |

| サイズ | 192mm×巾70mm×厚み40mm |

| 特徴

|

硬口で強い研磨力があり、研ぎ感はしっとりしている。

肉眼では見えない程度まで研ぎ傷も消すことが出来る。

砥石に刃物が吸い付くような感覚で研ぎを堪能出来る。

|

人気の天上卵色巣板。

商品の解説には毛筋が有るので上手に使える上級者向きと記されていました。

毛筋の件を砥取屋さんに確認したら、まず大丈夫とのこ。

もし気になりだしたら彫刻刀で筋を掘り込んでやります。

|

|

|

| ちょっと小さめですが包丁には十分なサイズ |

とてもきれいな砥石です |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | 80型(コッパ扱い) |

| サイズ | 180mm×巾63mm×厚み33mm |

| 特徴

|

とても綺麗に仕上がった八枚の80型の美品。

硬口で抜群の研磨力があり研ぎ感はしっとりとしている。

砥ぎ出すときめの細かさを実感でき、砥石に刃物が吸いつくような感覚で研ぎを堪能いただけます。

|

欲しかった八枚をやっと手に入れることが出来ました。

少しカケは有りますがスジは無いきれいな砥石です。

硬口のため上級者向けの砥石です。

ホントに硬い、名倉が要るかなぁ。

|

|

|

| 包丁には十分なサイズ |

とてもきれいな砥石です |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | 80型(コッパ扱い) |

| サイズ | 180mm×巾64mm×厚み34mm |

| 特徴

|

とても綺麗に仕上がった80型。

研ぎ出すときめの細かさを実感でき、肉眼では見えない程度に研ぎ傷を消すことがでる。

研ぎ出すと真っ黒な研ぎ汁が出て、研ぎ出しに早く付く実用的な砥石。

|

ホントは多少スジやカケが有ってもいいから60型のコッパ扱い品か大判原石が欲しかったんだっけど、

なかなか出ないのでこのサイズを購入。

ほんとうに綺麗に仕上がっている砥石です。

まぁ、包丁を砥ぐには十分なサイズなんだけどね!!。

|

|

|

| 包丁には十分なサイズ |

とてもきれいな砥石です |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| 規格・呼称 | 80型(コッパ扱い) |

| サイズ | 181mm×巾66mm×厚み36mm |

| 特徴

|

硬目の大上で、とても綺麗に仕上がった80型。

硬口で抜群の研磨力があり。

肉眼では見えない程度に研ぎ傷も消すことがきる。

砥ぎ出すときめの細かさを実感でき、砥石に刃物が吸いつくような感覚で研ぎを堪能できる。

研ぎ出しに早く付く実用的な砥石。

|

ほんとうに綺麗に仕上がっている砥石。

大上で研いでから、新大上を使ってみます。

|

|

|

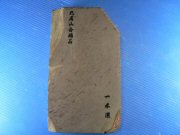

| なかなか立派な青砥 |

これだけでも十分砥げます |

| 産地 | 京都丹波山系・・だと思う |

| 規格・呼称 | ?? |

| サイズ | 202mmx巾73mmx厚さ57mm |

| 特徴 | 2000~3000番相当。

|

白巣板とのセットで買った物。

普段はこれで砥げばOK。

気合を入れ砥ぐ場合は、

人造砥石1000番→この青砥→巣板or合砥と順に砥ぎます。

調理直前や調理中は青砥だけで済ませています。

よって出番が一番多いのがこの青砥です。

近頃では良い青砥が手に入らないと嘆きの声をよく耳にしますが、私は2本も持っています。

|

|

|

| 表側の模様 |

表側の模様 |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| サイズ | 150mm×最大巾140mm×厚み50mm |

砥石購入時にオマケ(サンプル)として頂いた物です。

刀剣用の内曇が出せる優れ者の砥石。

|

|

|

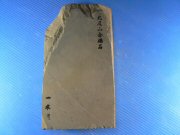

| 表側の模様 |

表側の模様 |

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| サイズ | 210mm×最大巾65mm×厚み30mm |

砥石購入時にオマケ(サンプル)として頂いた物です。

この砥石の通常サイズは、とても私の手が出るような物ではありません。

長さはともかく、幅がないため砥石として使えるかと思われるかも知れませんが、

3寸包丁や肥後守を砥ぐのに良いサイズです。

|

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| サイズ | 170mm×最大巾65mm×厚み34mm |

砥石購入時にオマケ(サンプル)として頂いた物です。

非常に研ぎやすい。

|

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| サイズ | 最大長130mm×最大巾100mm×厚み40mm |

砥石購入時にオマケ(サンプル)として内曇の原石を頂きました。

内曇とは日本刀の仕上げ研ぎに使われる石です。

試掘中でまだ商品化はされてない物です。

|

| 産地 | 京都・丸尾山 |

| サイズ | 最大長130mm×最大巾80mm×厚み15mm |

砥石購入時にオマケ(サンプル)として頂きました。

試用するにはじゅうぶんな大きさです。

困ったもんで、これの大きいのが欲しくなってしまいますね。

|

砥石購入時にオマケ(サンプル)として頂いた物です。

右側は「黄色巣板大上際」。

左側は・・・不明です。戸前かなとも思っていますが、わかりません。

3寸包丁や肥後守、彫刻刀を砥ぐのに使用しています。

|

|

| サイズ | 207mm×66mm×厚み34 |

| 用途 | 中仕上用 |

包丁の刃をきちんと付ける場合はカエリが出るまで研ぎますが、

その作業を天然砥石で行うとちと効率が悪いので、

この人造砥石でカエリが出るまで砥いでから青砥でカエリを取り、

巣板と合砥で仕上げを行います。

(もっとも、巣板・合砥は「仕上砥」であって中砥でない。)

出刃や柳刃の刃がちょびっと欠けたりした時など、

本格的に荒砥をかけるまでも無い場合にも使用しています。

家の台所にある万能包丁も、これで砥いでいます。

オールマイティに使える1000番ですね。

|

セラミックストーンの砥石。

釣り場で使っている包丁の刃の付け方が気に入らなかったので、刃を潰して砥ぎ直しました。

その時には400番の人造砥石の荒砥を使ったのですが、

包丁が砥げる前に砥石の方が減ってしまい使い物にならなくなったので、アタマに来て購入。

これを使うと包丁がサンダーで削ったみたいにキズまるけになります。

その後の仕上げにおっそろしいほど時間がかかり、有意義な1日が送れました。

ハガネの包丁には使わない方が良いと思います。

よって、めったに出番はありません。

|

私のお気に入りの砥石たちを紹介しました。

私の使用頻度でこれだけの数の砥石があると、

私が生きている間には使い切れませんね(笑)。

ですから今後は人造砥石の購入予定は有りません。

しかし天然砥石はまだまだ買い足す予定です(爆)。

包丁を砥いでいると時を忘れます。

釣りでアタリを待っている時と同じですね。

砥ぐことだけを考えて、思いにふけっていられます。

だから時々気分転換が目的で包丁を砥いでるのですが、

包丁がすり減るのが悩みです。

風に流される(風流)人生は良しとされ、

道を楽しむ(道楽)趣は悪しきとされるのは何故か!!

私の永遠の疑問です(超核爆)。

|

|

|